再生エネルギーの対象として「バイオマス」という言葉をよく目にするようになったと思います。

バイオマスとは、家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことを言い、それらをもとに、発電や熱量発生の仕組みを使って新しいエネルギーをつくりだすことをバイオマスエネルギーとしています。

循環型社会形成、地球温暖化防止、戦略的産業育成、農山漁村活性化等の観点から、農林水産省をはじめとした関係府省が協力して、バイオマスの利活用推進に関する具体的取組や行動計画を「バイオマス・ニッポン総合戦略」として平成14年12月に閣議決定しました。

その後、バイオマス活用推進基本法が制定され「バイオマス活用推進会議」にて研究、情報共有、推進指針についての取り組みがなされています。

このバイオマスという分野は、従来の官僚組織の縦割社会では対応できないために、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の7府省の担当政務で構成されており、一体化した取り組みともいえます。

主に、自治体が中心となって推進していますので、皆さんの近くにも施設があるかもしれません。

私も今までに、京丹後市、山形県最上町、島根県江津市での取り組みを現地視察させて頂き、勉強になりました。

バイオマスの種類には、大きく分けて以下の項目があります。

① 家畜排せつ物

② 食品廃棄物

③ 製剤工場等残材

④ 建設発生木材

⑤ 下水汚泥

⑥ 林地残材

⑦ 農作物非食用部

このようなバイオマスをつかった「バイオマスタウン構想」があり、平成24年8月現在、8県323市町村が、活用推進計画を策定しています。

以下、農林水産省 公開資料

バイオマスタウン構想・バイオマス活用推進計画の策定状況(平成24年8月)

ちなみに海外での取り組み状況はどうかという事も気になります。

【ドイツの取り組み状況】(農林水産省資料より一部抜粋。)

再生可能エネルギー導入拡大のため、1990年電力供給法により電力会社にバイオガス発電などの再生可能エネルギー電気の買取りを義務付け。

2000年再生可能エネルギー法(EEG法)により、2020年までに再生可能エネルギーの総電力供給量シェアを30%以上に引き上げるとの目標を設定するとともに、有利な買取価格を設定。

2010年には、同シェアを2020年に35%、2030年に50%、2040年に65%、2050年に80%以上に引き上げるという目標を設定。

太陽光、風力、バイオマス等の導入拡大に加え、外国との協力による目標達成を計画。

これらの措置により、家畜ふん尿、資源用コーン、食品廃棄物等の混合メタン発酵によるバイオガスプラント数は、2001年の1,360基から2011年の7,000基へ5倍に増加。

バイオガスによる発電量は、2004年の1.8TWhから2010年の14TWhへ約8倍に増加(1TWh=109kWh)。

農林水産省資料参考

この解説をみると、なんか、最近の日本の状況と酷似していると思います。

また、政府は8月28日、バイオマスを使った発電事業に取組む自治体を「バイオマス産業都市」に指定することで、財政的支援をする方針を出しましたので、各自治体においては、更に取り組み安くなる環境が整ってくると考えられます。

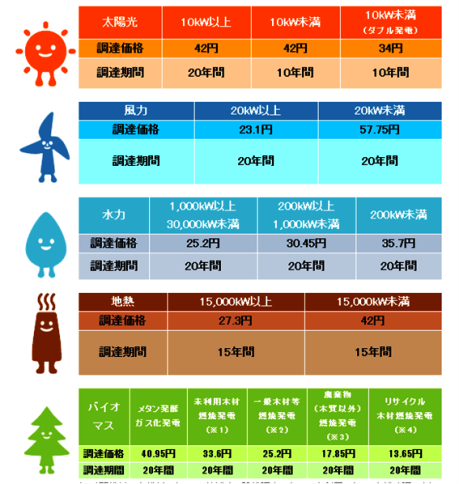

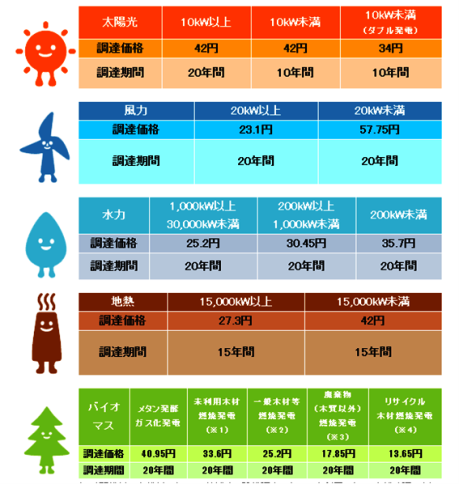

本年7月から再生エネルギー固定買取制度が始まりましたが、太陽光だけでなく、バイオマス発電においても事業の採算性がよくなると期待されています。

中小機構資料参考

※適用条件など詳細は必ず、資源エネルギー庁ホームページを確認願います。

実際には、バイオマスに関する取り組み状況や課題はたくさんあります。

それはまた次回として、まずは、興味を持ってもらえれば幸いです。

-

瀬波バイオマスプラント視察

2013-11-22

4 -

亘理町での牧草試験栽培開始

2013-10-15 -

バイオガスプラント視察(北海道鹿追町)

2012-12-26 - もっと見る >>